「バイオリンは何歳から始められるの?」という質問は、多くの保護者の方が最初に抱く疑問です。音楽の習い事の中でも、バイオリンは楽器が小さく、早くから始められるイメージがありますが、実際のところはどうなのでしょうか?

私たち『わたしのバイオリン教室』では、全国のバイオリン講師の声を集めて、実際に指導している先生方がどのように「始めどき」を見ているかをまとめました。結論から言えば、「年齢だけでは判断できない」というのが多くの講師の共通見解です。

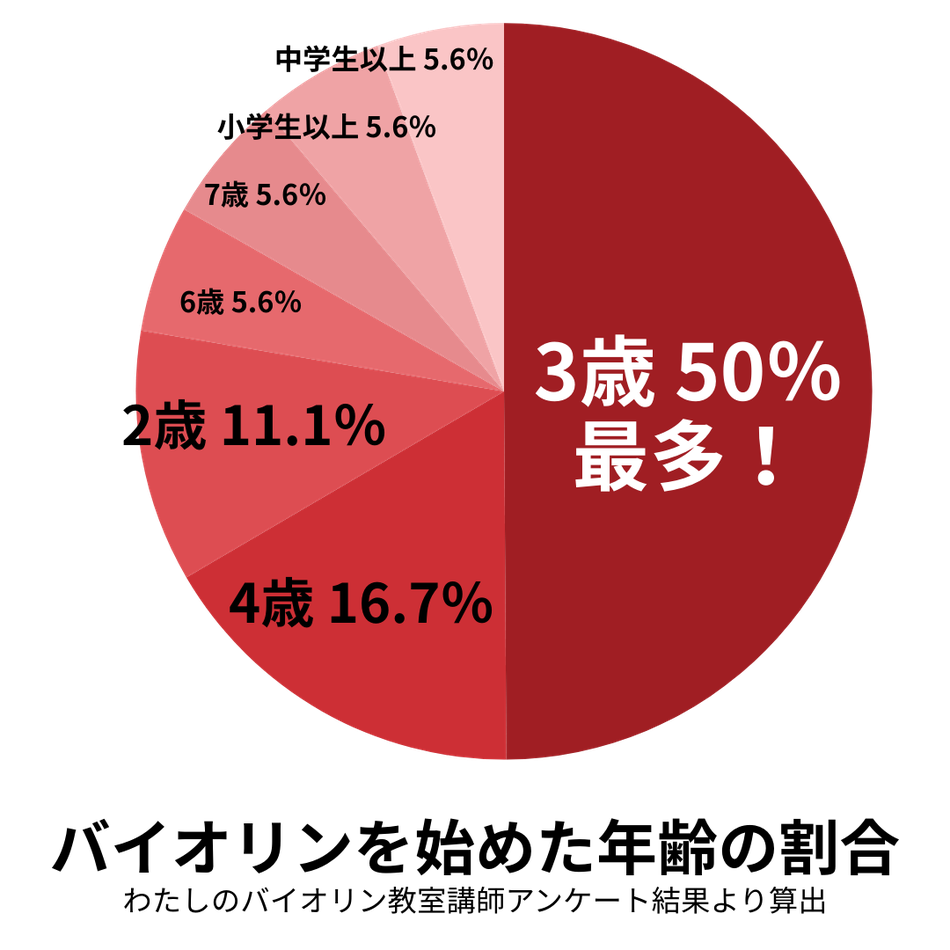

多くの先生が挙げた“スタート年齢”は?

先生方のアンケート結果では、最も多く挙げられたスタート年齢は「3歳」でした。全体の中でも9割近くの先生が、3歳から始められる可能性があるとしています。また、4歳を理想的とする声も複数あり、次いで2歳から「触れさせる」「遊びの延長で始める」など、より柔軟なアプローチを紹介してくれる先生もいました。

ただし、「3歳で始められる子もいれば、6歳でもまだ難しい子もいる」と語る先生も多く、子どもの成長や性格、家庭でのサポートの有無によっても判断が変わることがわかりました。

バイオリンを始めるのに必要な“心と体の準備”

講師の意見を集約すると、バイオリンを始める年齢の判断基準として、以下のような心身の発達が参考になるとされています。

- 先生の話を聞いて理解できること

- 落ち着いて椅子に座る、あるいは立った状態で話を聞けること

- 楽器や周囲のものに勝手に触らないこと

- トイレに一人で行ける、あるいは「行きたい」と言えること

- 数字(1から10)やひらがながある程度読める

これらの基準を満たしているお子さまであれば、2歳半〜3歳でもバイオリンをスタートする可能性は十分にあると考えられています。

「うちの子、まだ集中力がなくて…」そんなときどうする?

「座っていることが苦手」「じっとしていられない」と感じるお子さまでも、バイオリンを楽しめる方法はたくさんあります。

多くの講師は、リトミック(リズムや音を使った身体活動)や手遊び、歌をレッスンに取り入れ、無理なく音楽に親しめる工夫をしています。とくに2歳〜3歳の年齢層では、バイオリンの構え方や弓の使い方をいきなり教えるのではなく、まず「楽器に触れる」「音が出るのを楽しむ」ことからスタートすることが多いです。

レッスン時間や頻度はどうすればいい?

年齢が低い場合は、通常の30分レッスンのうち、実際に楽器を持っている時間は10〜15分程度ということも。残りは、音楽の基礎となるリズム打ちや歌唱、絵で音符を書くといったアクティビティに使われます。

逆に年齢が上がると、集中力が持続するようになり、テクニカルな内容もスムーズに取り入れられるようになります。そのため、「焦らずに年齢や性格に合わせたレッスン内容にすること」が大切です。

また、週1回のレッスンが基本ですが、小さいうちは1回20分×週2回にしたり、家庭での練習時間を5分だけ取り入れるなど、細かい工夫で定着を図ることが推奨されています。

子ども自身の「やりたい!」という気持ちも大切

バイオリンを早くから始めた方が上達しやすいのは事実ですが、何よりも大切なのは「やってみたい!」という気持ちです。

先生の中には、「やってみたいと感じたその時がベストなタイミング」と語る方も多く、年齢にとらわれず、まずは体験してみることを勧めています。

また、「何歳からでも遅くない」という希望的な意見も多数ありました。13歳から始めて国内トップの音楽大学に進学したという例もあり、年齢は単なる目安であることを再確認させられます。

始める前に知っておきたい、保護者の関わり方

小さなお子さまのレッスンでは、保護者のサポートが欠かせません。送り迎えだけでなく、家庭での楽器の管理や練習の見守り、楽器のメンテナンスなど、日常的な関わりが必要になります。

しかし、過度なサポートや「親がやらせたいだけ」になってしまうと、子どもが音楽を嫌いになってしまうことも。講師たちは「親子で一緒に音を楽しむ姿勢が何より大切」と語っています。

ご家庭にバイオリン経験がなくても大丈夫です

「親にバイオリンの知識がなくて、練習を見てあげられるか不安…」

そんな声はとてもよく聞かれます。実際、先生方の多くも同様のご家庭で育ち、バイオリンを続けてきた経験を持っています。

講師たちは、こうした不安に対して次のようなアドバイスをしています。

✅ 親御さんが音楽未経験でも問題ありません

多くの先生が「親御さんが知識を持っていなくても大丈夫」と答えています。特に小さなお子さんの場合は、レッスンに親御さんが同席して、先生のアドバイスを一緒に聞くことで十分なサポートが可能です。

時間が経つにつれ、お子さん自身が理解して自主的に練習できるようになりますので、最初は「見守るだけ」でも大きな意味があります。

✅ 練習内容の理解はレッスン内で完結できます

ご家庭でのサポートが不安な場合でも、レッスン中にしっかりと確認・習得していくスタイルが確立されています。先生が出した課題をメモしたり、動画で記録したりすることで、ご家庭での復習にも役立てることができます。

✅ できることは「褒めること」と「習慣づけ」

特別な指導や知識がなくても、お子さんがバイオリンを好きになり、続けていけるようサポートする方法はたくさんあります。

• まずは「バイオリンのケースを毎日開ける」習慣づけ

• 少しでも音が出せたらたくさん褒めてあげる

• 一緒にレッスンの内容を確認してあげる

こうした小さな行動が、お子さんの自信とやる気を引き出します。

🎵 親子で一緒に成長していく音楽体験を

バイオリンの上達に必要なのは、専門的な知識よりも、「続ける環境」と「応援してくれる人」です。

お子さんが「今日もバイオリンを開けてみよう」と思えるような空気を、そっとそばでつくってあげてください。先生も保護者の方も、同じチームとして一緒にサポートしていくことが、上達へのいちばんの近道になります。

バイオリン教本のご紹介(レベル別)

『わたしのバイオリン教室』では、生徒さん一人ひとりの年齢や目的に合わせて、さまざまな教本が使用されています。ここでは、実際に講師が日頃のレッスンで活用している教本を、レベル別にご紹介します。

初級(構え方や音の出し方など、奏法の基礎)

バイオリンを初めて手にするお子さま・大人の方が使用する導入用の教本です。構え方や弓の持ち方、音の出し方といった、最も大切な基本をしっかりと学べます。

- 篠崎バイオリン教本(1)(2)改訂版

- 新しいバイオリン教本(1)(2)(3)

- イオリン教室・上巻(導入編)/中巻(譜読編)/下巻(応用編)

※子ども向けには、音符を覚えるワークブックや、楽しく学べる絵本的な教材も取り入れています。

中級(ポジション移動やヴィブラートなどの技術習得)

基礎を習得した後、音の幅を広げていくステップです。ポジション移動やヴィブラートなど、少しずつ演奏に表現力を加えていく時期に用いられる教本です。

- 篠崎バイオリン教本(3)(4)改訂版

- 新しいバイオリン教本(4)(5)

- スズキメソード 鈴木鎮一ヴァイオリン指導曲集(4)(5)(6)[CD付]

※曲の中で技術を学ぶスタイルなので、楽しく無理なく上達できます。

準上級(中級で身につけた技術を曲の中で表現)

さまざまな技術を身につけたあとは、それを曲の中でどう生かすかがカギになります。名曲の演奏やアンサンブルにも挑戦できるようになっていきます。

- 新しいバイオリン教本(6)

- 鈴木鎮一ヴァイオリン指導曲集(7)(8)(9)[CD付・国際版含む]

※この頃には自信を持って人前で演奏できる生徒さんも増えてきます。

教本選びは講師と相談しながら

生徒さんの年齢、目的、性格、習熟度によって、最適な教本は異なります。無理のないステップで進めるためにも、体験レッスンや初回面談の際に講師と一緒に教本を決めていきますのでご安心ください。